DOSSIER

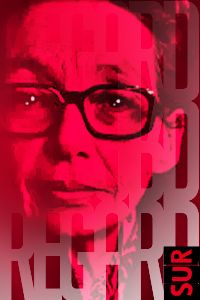

REGARD CINEMA SUR... Marguerite Duras

Tout le monde connaît la vanne de Pierre Desproges concernant les films de Marguerite Duras : « Marguerite Duras […] n'a pas écrit que des conneries. Elle en a aussi filmé. » Ceux qui ont vu les films de la romancière savent que cette plaisanterie est injuste, même si on peut comprendre que son cinéma déçoive certaines attentes. Explications.

Que reproche-t-on à cette réalisatrice ? Déjà, comme toujours en France, on n’aime pas trop les “touche à tout”. Marguerite Duras est d’abord un écrivain reconnu lorsqu’elle se lance dans le cinéma. A-t-elle besoin d’un surcroît de notoriété ? Est-ce une activité de dilettante pour meubler son temps libre ?

Si Marguerite Duras devient cinéaste, c’est avant tout par refus du luxe des premiers films inspirés de ses propres livres (« Un Barrage contre le Pacifique » de René Clément, « Moderato Cantabile » de Peter Brook, par exemple).

Ce ne sont pas de mauvais films (« Hiroshima, mon amour » d’Alain Resnais reste même l’un des plus bouleversants témoignage des horreurs et des lâchetés de la guerre - de toutes les guerres), mais Marguerite Duras les trouve trop beaux, trop réalistes, trop démonstratifs, trop explicites. Et c’est paradoxalement une posture de “retrait” qui la pousse à se mettre en avant et à prendre les commandes dans des réalisations cinématographiques.

Car les films de Marguerite Duras sont des films « de très peu » : peu de personnages, peu de décors (et souvent naturels), peu de moyens. Un argument souvent très simple. Mais, pour la réalisatrice, ce minimalisme, cette légèreté, c’est la liberté de toutes les audaces formelles.

Avec six personnages et le décor très neutre d’un parc d’hôtel, on imagine déjà le drame bourgeois ou la comédie de moeurs. Marguerite Duras, elle, choisit de raconter l’apocalypse dans le très surprenant dénouement science-fictionnel de “Détruire, dit-elle” (1969).

Et quand elle bénéficie d’un décor fastueux et de stars au casting (Michael Lonsdale notamment), elle sous-exploite délibérément ses acteurs, presque figés dans un film entièrement narré en “voix-off”, et livre « India song » (1975).

Déçue par ce film, qui obtient tout de même le Prix de l'Association française des cinémas d'art et d'essai, elle s’en empare et recompose les images en un ensemble de natures mortes infusées rigoureusement de la même bande son. « Son nom de Venise dans Calcutta désert » (1976) devient un objet unique du cinéma mondial.

Elle invite chez elle Gérard Depardieu (qu’elle a été la première à faire tourner dans « Nathalie Granger » [1972]) pour lui parler d’un film qu’ils pourraient tourner ensemble et dans lequel il n’aurait somme toute qu’un rôle très limité : c’est « Le Camion » (1977), un film entièrement “raconté” autour d’une table !

Sous les atours bien sages du film d’auteur français, Marguerite Duras part donc très loin dans l’expérimentation. L’anecdote sur « Son nom de Venise... » révèle également une facette déstabilisante du cinéma de Marguerite Duras. Si classiquement, le cinéma (muet) s’est vu ensuite accompagné d’une bande son, chez elle c’est clairement l’inverse : l’image accompagne la bande son. « Aurelia Steiner » (qui existe en deux versions) ou « Cesarée », deux courts-métrages de 1979, ne sont, par exemple, que des lectures accompagnées d’images. Dans « India song », le décor est très manifestement en région parisienne, mais la bande son regorge d’oiseaux exotiques et d’insectes tropicaux. Ce qu’on voit est ouvertement moins important que ce qu’on entend.

Eugène Green rend-il hommage à ce principe dans le film « Le Monde vivant » (2003) lorsqu’il double un chien (“interprétant” le rôle d’un lion) par les rugissements d’un vrai lion ?

La musique prend également une importance d’autant plus démesurée que le matériau sonore est limité : on peut pratiquement considérer que, dans les films de Marguerite Duras, la musique est un personnage à part entière.

Dans « India song », deux morceaux devenus archi célèbres de Carlos d’Alessio, reviennent inlassablement, avec des variations, tout au long du film, et sont les témoins du drame qui se joue entre ces personnages “muets”.

Dans « Nathalie Granger », la mère de Nathalie est persuadée que sa fille ne pourra être sauvée de la violence qui la ronge que par l’étude du piano : cinq notes aigrelettes, jouées par l’enfant, seront la seule musique du film, mais interviendront régulièrement, se substituant à Nathalie elle même lorsque celle-ci est hors champ.

Dans « Agatha ou les lectures illimitées » (1981), les deux protagonistes s’échangent la charge de jouer du piano, le frère prenant les leçons pour permettre à sa soeur d’y renoncer. La musique de Brahms coule alors tout autour d’eux scellant ce lien qui symbolise leurs amours incestueuses.

Dans « Baxter, Vera Baxter » (1977), une musique très répétitive, très obsédante, occupe sans discontinuer la totalité du métrage, produisant d’intéressants effets psychologiques (on finit par ne plus l’entendre au fur et à mesure qu’on s’intéresse à Vera elle-même, qui finit par prendre l’ascendant sur sa propre “bande son”).

Enfin, dans « Détruire, dit elle », la fin du monde intervient par de grands éclats orchestraux, violents et à fort volume, semblant défoncer les fenêtres de l’hôtel.

Ce goût du sonore se reflète également dans le choix des acteurs, évidemment lié à leur voix. Marguerite Duras elle-même, avec son timbre si caractéristique et sa diction affectée, intervient dans presque tous ses films ; mais on retrouve également Delphine Seyrig à la voix languide, chaude et sensuelle, Michael Lonsdale à l’articulation précise et à l’accentuation chantante, la rare Nicole Hiss et son air d’oiseau égaré, Lucia Bosè et son accent fragile, Jeanne Moreau, hiératique, impassible et minérale...

Genesis P. Olenta

Cinémas lyonnais

Cinémas du Rhône

Festivals lyonnais