DOSSIER

Top 5 : de "Fight Club" à "Benjamin Button", notre classement des meilleurs films de David Fincher

Le cinéma de David Fincher a souvent été comme un uppercut qu’on prend en pleine tête. Il marque les esprits et se saisit de sujets sociétaux éternellement contemporains. La rédaction d’Abus de ciné s’est prêtée au jeu du classement, à quelques jours de la sortie de son dixième long métrage "Gone Girl". En voici le résultat du cinquième au premier.

5e // L’ÉTRANGE HISTOIRE DE BENJAMIN BUTTON (2008)

Brad Pitt, Cate Blanchett, Julia Ormond, Tilda Swinton, Elle Fanning…

À l’origine, il y a une nouvelle de F. Scott Fitzgerald, celui-là même qui écrira quelques années plus tard Gatsby le Magnifique. Réputé inadaptable, le texte titille la cinéphilie de certains cinéastes comme Spike Jonze et Ron Howard, mais c’est finalement David Fincher qui s’est attelé à la tâche. Comme son titre l’indique, l’histoire est celle de Benjamin Button, homme au destin extraordinaire puisque celui-ci vît sa vie à l’envers, naissant à 80 ans avant de rajeunir jusqu’au jour de sa mort. De ce postulat original, le réalisateur américain en tire une fresque grandiose, à la mise en scène virtuose où les effets numériques spectaculaires cohabitent avec des artifices volontairement rétros.

Mais si ce conte mélodramatique est aussi réussi, c’est également grâce à la performance des acteurs principaux, Brad Pitt et Cate Blanchett, parvenant à susciter toutes les émotions de leur romance dans une pudeur attendrissante. Plus qu’un voyage dans le temps, Fincher nous invite à explorer l’âme humaine, à plonger dans les sentiments humains avec sincérité et simplicité. Car le scénario aurait pu aisément tomber dans une surenchère visuelle et une accumulation de bons sentiments, mais le cinéaste est parvenu à capturer une ode à la vie sans jamais tomber dans la philosophie mièvre.

Élégie poignante et chronique sur la différence, "L’Étrange histoire de Benjamin Button" est un chef-d’œuvre dans la plus pure tradition hollywoodienne, où la beauté de la photographie vient répondre aux interprétations habitées des comédiens. Tout simplement sublime !

Christophe Brangé

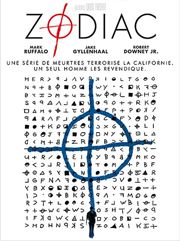

4e // ZODIAC (2007)

avec Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr, Mark Ruffalo, Anthony Edwards, Chloë Sevigny…

Mai 2007, "Zodiac" sort sur les écrans (il est alors en compétition à Cannes mais n'aura aucun prix). Sixième film de David Fincher, son histoire retrace la longue et laborieuse traque de l'un des plus mystérieux serial killer des USA : le Zodiaque, auteur présumé de plusieurs dizaines de meurtres entre 1966 et 1978. Pour relater cette histoire qui l'avait marqué enfant, Fincher choisit de suivre le personnage de Robert Graysmith (Jake Gyllenhaal), caricaturiste du San Francisco Chronicle qui consacrera sa vie à la recherche du tueur du Zodiaque, sacrifiant sa vie de famille. Il écrivit deux livres sur le Zodiaque qui inspirèrent le film.

Plus sobre et conventionnel que les précédents, "Zodiac" plu d'emblée à la critique : Fincher aurait-il enfin atteins l'âge de raison ? Epuré, le style n'en ait pas moins parfait : sans une seule baisse de rythme l'enquête s'étale sur plusieurs décennies révélant la lente dégradation des trois hommes qui auront le plus longtemps recherché le Zodiaque. Outre Graysmith, l'inspecteur Dave Toschi (Mark Ruffalo) manque d'y laisser sa plaque et Paul Avery (Robert Downey Jr), le journaliste du Chronicle chargé d'écrire sur le Zodiaque, sombrera dans l'alcool après avoir démissionné. "Zodiac" a été un véritable tremplin pour les trois acteurs : Jake Gyllenhaal trouva-là un de ses premiers rôles d'homme mature, Mark Ruffalo entre dans la sélection des grands réalisateurs et consolide une filmo touche-à-tout, enfin Robert Downey Jr réussit enfin son come-back avec une interprétation exutoire d'un journaliste brillant, devenu paranoïaque, alcoolique et toxicomane.

"Zodiac", de prime abord peu paraître très classique et moins spectaculaire que les précédents films de Fincher, néanmoins, il montre une violence sourde, froide et insaisissable qui ronge ses personnages de l'intérieur. Car comme tous les films de David Fincher il révèle un combat solitaire dans lequel le ou les héros sont contraints de se dépouiller totalement, de sacrifier quelque chose de cher, pour survivre. Solitude, lutte et résilience sont trois concepts récurrents que Fincher sublime différemment selon ses choix de mise en scène, faisant de chacun de ses films une petite merveille unique.

Loreleï Colin-Moreau

3e // THE SOCIAL NETWORK (2010)

Avec Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake, Rooney Mara…

Dans son livre Les chambres noires de David Fincher, Nathan Réra parle de Mark Zuckerberg comme d’un personnage « haut-débit », qui n’évolue pas à la même vitesse que ses camarades de Harvard : « Avec lui, les mots comme les images se conjuguent dans la vélocité. Il parle à la vitesse de son clavier, pense, vit et respire à l’ère du numérique. » (p. 126)

C’est en particulier le sens de la séquence d’ouverture de "The Social Network" : le dialogue qui aboutit à la rupture du couple Mark – Erika, scène traumatique de la psychologie de Zuckerberg parce qu’elle le pousse à créer Facemash (l’ancêtre de Facebook), et parce qu’elle signale une perte qui n’aura de cesse de le hanter jusqu’à la fin du film (celui-ci se clôt sur le protagoniste rafraîchissant systématiquement sa page Facebook après avoir envoyé une invitation à Erika), le dialogue de cette scène, donc, marque la différence fondamentale de rythme qui sépare notre anti-héros de celle qu’il va rapidement regretter. Lui parle à toute allure, presque sans réfléchir, à la manière d’un mathématicien fou ; elle peine à suivre les réponses de son interlocuteur, perpétuellement en décalage avec ses propres questions. Fincher filme « son » Zuckerberg comme l’on ferait d’un fantôme coincé entre eux mondes – pas tout à fait absent, ni tout à fait présent –, un surdoué tellement en avance sur son temps qu’il en devient irréel, et insaisissable pour les autres. Un coup de vent de génie. Zuckerberg, le « vrai », s’est dédouané du film en niant que Facebook fût né de cette rupture avec Erika – étrange argument, vu le caractère peu amène du personnage dans son ensemble. Mais tout ce à quoi sera parvenu Zuckerberg avec cette affirmation, c’est prouver que lui-même, l’homme de chair et d’os, sera perpétuellement en retard – en bas-débit – en regard de son avatar créé par Fincher et son scénariste Aaron Sorkin. Car l’optique finchérienne procure précisément au faux-Zuckerberg ce qu’il manque au vrai : le pathétique d’un jeune homme dont l’ampleur de la révolution technologique (au moins un milliard d’êtres humains connectés) n’a d’égale que l’individualité tragique de sa source (la femme qu’il aimait et dont il cherche à retrouver le visage sur son profil Facebook, parmi des millions d’autres). Sans cette contradiction d’échelle, qui oppose à la Terre entière ce joli minois des premières minutes du film, Zuckerberg n’est rien d’autre qu’un insupportable petit génie de l’informatique enfermé dans son sweat à capuche, dénué du relief de la dramatisation. En l’opposant au monde réel, en faisant de lui un spectre baigné dans une imagerie numérique (le campus d’Harvard a été entièrement recréé par ordinateur), qui ne fait jamais que passer mais qui devance tous ses opposants de par cette légèreté binaire, Fincher l’a élevé au rang d’icône (a)sociale le temps d’un long-métrage.

Eric Nuevo

2e // SE7EN (1995)

Avec Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey, Gwyneth Paltrow…

À l’issue de sa catastrophique aventure sur “Alien 3”, son premier long métrage, David Fincher a les boules. Pas le genre à repartir sur une comédie romantique. Ou alors il flingue la nana à la fin du film ! C’est alors qu’il tombe sur un scénario original de Andrew Kevin Walker sur un serial killer qui exécute ses victimes d’après les sept péchés capitaux. Il s’en empare et signe sa première collaboration avec Brad Pitt (avant "Fight Club" et "L’Etrange histoire de Benjamin Button").

Dans "Seven", Fincher joue les oppositions : le vieux flic qui prépare sa retraite (Morgan Freeman) et le jeune loup qui débute (Brad Pitt) ; le Bien (les justiciers que sont les policiers) et le Mal (le tueur mais aussi les victimes qui ont toutes commises des fautes plus ou moins pardonnables) ; la pluie qui tombe sur les six premiers jours d’une enquête qui prend l’eau et le soleil étincelant d’une dernière journée d’horreur…

L’histoire est sombre et poisseuse, parfaitement mise en scène par son réalisateur en pleine possession de ses moyens, et enchaîne les moments d’anthologie – la scène de la bibliothèque, la course-poursuite caméra à l’épaule, les découvertes des victimes, le final apocalyptique –, le tout baignant dans l’incroyable lumière du maître Darius Khondji.

Ce film dépressif, qui décrit la société malade dans laquelle nous vivons encore aujourd’hui, se déroule dans une ville sans nom avec un serial killer sans véritable identité, se faisant appeler John Doe, « M. tout le monde » (impressionnant Kevin Spacey) : le Mal c’est ainsi personne et tout le monde (la menace est partout), se revendiquant comme un bienfaiteur de la volonté divine qui cherche à laver les méfaits et les malades de notre société moderne. Les crimes sont d’une atrocité souvent suggérée (avec un résultat plus insidieux que ce que "Saw" nous montrera des années plus tard face caméra). Le résultat est un film noir d’une magnifique facture, avec trois comédiens principaux habités, lançant la mode des films policiers aux serial killers plus ou moins inspirés : "Bone collector", "Resurrection", "Le Collectionneur", "Copycat"… de pâles copies de ce qui est devenu depuis un véritable classique du Se7enth art.

Mathieu Payan

1er // FIGHT CLUB (1999)

Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Meat Loaf, Jared Leto…

Bien au-delà des simples combats, le film est une provocation à l'égard du monde capitaliste et de la société de consommation. Tyler Durden (Brad Pitt) appelle à une rébellion physique et morale contre ce monde qui nous dit de tout acheter, pour au final n'être qu’un pauvre consommateur sans identité. Le propos est très loin du film de bagarre pour mâles virils que son titre semble résumer, et raconte la dramatique expérience d'un homme se transformant en gourou pour se remettre à vivre. Hyper noir dans tous les sens du terme, avec des combats effrayants de réalisme, le film est un uppercut pour tout le monde.

La presse, qui ne le voyait pas venir, l'assassine quasi unanimement en le qualifiant ni plus ni moins de « fasciste ». Le monde du cinéma le boude alors, mais le public, lui, croit y voir quelque chose.

À raison. Plus de quinze ans après sa sortie, il sera toujours LE FILM CULTE DE DAVID FINCHER ! Le scénario est d'une ambition folle, avec le twist final aussi hallucinant que crédible. Brad Pitt et Edward Norton portent leur personnage avec une classe monstrueuse. Fincher, qui fait preuve d'un génie formel prodigieusement mis au service de l'intrigue, et non d'une vaine et clinquante virtuosité fusillée par la presse, dénonce aussi bien la société qui nous lave le cerveau, que son personnage, qui finalement a des méthodes trop extrêmes. Quinze ans plus tard, la presse s'est inclinée, sans mea-culpa, devant la qualité de l'œuvre. Le public, qui ne s'y est pas trompé, le classe 10e dans le top ten des meilleurs films de tous les temps d'IMDB.

Ivan Chaslot

Pour en savoir plus, découvrez l'article sur "FIGHT CLUB" d'Alexandre Romanazzi

Mathieu Payan et la rédaction

Cinémas lyonnais

Cinémas du Rhône

Festivals lyonnais